阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

材料一:“国潮”是一种现象,它需要具备两个要素:其一,要有中国文化和传统基因;其二,要与当下潮流融合,更具时尚感。

材料二:“90后”“00后”是生活在国富民强时期的一代,拥有民族的文化自信,他们不再视国潮国风为老气、传统的符号,而是将其看作一种国际的文化浪潮,一种新鲜的生活方式。

材料三:近年来,消费市场上涌动起一股“守得住经典,当得了网红”的国货新潮流:老字号焕新,传统品牌升级,新锐品牌的崛起.......

对于“国潮”,你有怎样的认识和感想?请联系现实生活进行思考,写一篇作文。

材料解读

此题的核心话题很明确,即对”国潮”的认识与感想。

材料一指出“国潮"的两个要素:文化和传统基因,融合时尚潮流。

材料二结合90、00后的实际,表明他们对“国潮"的态度:正面肯定与认同国潮国风,突出“文化自信”。

材料三引入当前市场上的“国货新潮流”,指明传统老字号正在崛起、焕发生机的发展趋势和创新方向。

总而言之,抓住“国潮”的核心点来写,注意适当结合三则材料的要点,联系当下的社会现实,写出“你”即一名年轻00后的认知与感悟。

三则材料整体倾向于肯定、称颂“国潮”,但也允许考生秉持批判思维,冷静思考,一分为二,理性辨析。

立意角度

1.文化底蕴。

“国潮”承载着丰富的中国元素、中华文化、华夏文明。“国潮”风的兴起,代表着传统文化和基因的新面貌,是民族品牌的健康发展。

2.民族自信。

“国潮”热背后不仅是中国制造、中国品牌的崛起,更是中国情怀、中国自信的彰显。随着我国综合国力的不断提升,国人对于中国文化与中国元素的文化自觉和自信也在不断攀升,90、00后也对国潮有了新的认知和追捧。

3.守正创新。

传统品牌老字号,既要坚持正道,立足传统,守住初心,又要与时俱进,推陈出新,大胆创造,适应激烈的市场竞争和不断升级的消费需求,走进广大国人包括年轻的90后00后的视野,体现他们的审美喜好与消费诉求。

范文:

悠悠国潮风,浓浓自豪情

近年来,消费市场上涌动起一股“守得住经典,当得了网红”的国货新潮流:老字号品牌焕新,传统品牌升级,新锐品的崛起。老字号一次次走新,“潮”出一种时尚潮流,也“潮”出民族文化自信。(由材料直奔主题。)

近年来,五粮液与冰激淋合作后大火,大白兔奶糖唇膏一支难求,回力甚至与迪士尼跨界联名,医馆“同仁堂”,继承了中医的妙手回春,坚守了中医的医者仁心,更是逐步把中国医学文化带向世界……中国传统文化和当下潮流结合,守住经典的同时亦当得了“网红”。如今,“90后”“00后”对国粹、国货的重新追棒,是促进传统商业文化新兴的动力,他们的自我风格、生活态度,抑或是对文化认同都体现在国潮的流行过程中。国潮是中国品牌的新制造,更是中国制造转型为中国智造的产物。(排比事例言简意赅,写出国潮发展现状、兴盛的实质,见解独到而深刻。)

国潮国风不再是老气、传统的符号,而是一种国际的文化浪潮、一种新鲜的生活方式。

随着怀旧国潮风的兴起,北京故宫文化推行许多文化产品,受到国内外民众追棒。在今天这个全球化的时代,文化越来越被看作是一个国家和民族的软实力,重视和挖掘我们深远的传统文化,保持文化的自信、自觉无比重要,国潮“新”起,亦是文化复兴的一种表现,盲目崇外已成为过去,人们对国货、国粹、国风等“国”字号的热情,更是当下中人们对中华文化认同并充满信心的体现。(由国内到全球、由盲目崇外到国潮兴盛,叙写的范围不断扩大,梯度性很强。)

“国潮”是国人对文化认同,更是文化自信。

过去,一批批老国货百般落寞,甚至渐渐地消失在人们的视野中。大约有几十年的时间里,中国的本土品牌一直缺乏自信和骄傲。虽然“国货当自强”的呼声不断,但结果却大相径庭。国潮的兴起,在我看来,各大传统老字号应把握机会,以自身的“老牌”为优势,挖掘出深层的文化底蕴,以现代的包装方法予以展现,彰显我民族文化,赢得更广市场。(今昔对比,由国潮的演变及发展谈“国潮”的魅力。)

悠悠国潮风,浓浓自豪情,“国潮”是中国年轻一代在追逐文化潮流中寻找到的精神契合,“90后”“00后”是生活在国富民强时期的一代,身为炎黄子孙,应传承中国文化和传统的基因,推陈出新,以已之新而立文化之兴!(最后的呼吁号召,更好地彰显了青年之责任,升华主旨。)

地名洋化的思考材料作文800字 关于地名洋化的思考的材料作文800字

2022-11-07 17:27:21

地名洋化的思考材料作文800字 关于地名洋化的思考的材料作文800字

2022-11-07 17:27:21

“卡地亚”“赛纳维”“卡布奇诺”“普罗旺斯”“地中海”这样的地名并非位于大洋彼岸,而就在我们身边。当前我国城 市的新街道和新兴建筑,也都特别偏爱“洋名称”,其结果是古

新时代新自我主题作文800字 关于新时代新自我的主题作文800字

2022-11-07 16:56:07

新时代新自我主题作文800字 关于新时代新自我的主题作文800字

2022-11-07 16:56:07

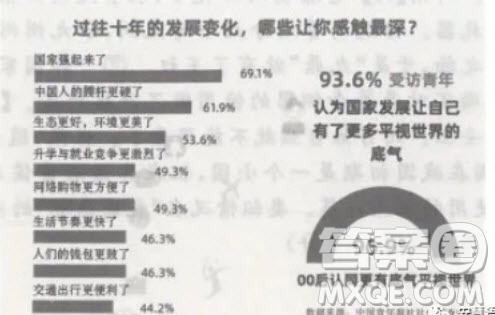

阅读下面的材料,根据要求写作。十年之旅,国更强盛;生态更美了,交通更好了,钱包更鼓了,购物更方便了……中国人的腰杆更硬了,更有了平视世界的底气。然而,生活节奏更快了,升学与就业

面对未来你又有怎样的选择与追求材料作文800字 关于面对未来你又有怎样的选择与追求的材料作文800字

2022-11-07 13:52:45

面对未来你又有怎样的选择与追求材料作文800字 关于面对未来你又有怎样的选择与追求的材料作文800字

2022-11-07 13:52:45

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)材料一:盲青年小王凭借出色的中提琴演奏技艺,收到英国皇家伯明翰音乐学院的录取通知书,他说:“我看不见这个世界,但是我要让这个世界看到我的奋

比无处不在材料作文800字 关于比无处不在的材料作文800字

2022-11-04 13:56:27

比无处不在材料作文800字 关于比无处不在的材料作文800字

2022-11-04 13:56:27

根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于800字的文章;文体不限,诗歌除外。“比”无处不在。比中有学问,比中有情怀,比中有智慧,比中有境界。会比的人在比中找差距,在比中知得失;